Zementmineralogie

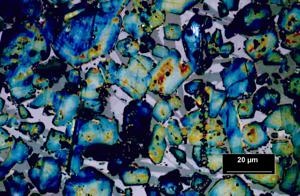

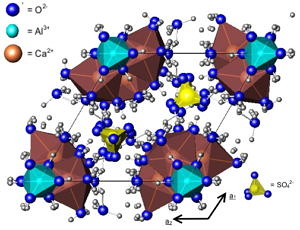

Die physikalischen Eigenschaften des ausgehärteten Zements werden stark von der Zusammensetzung der Zementminerale beeinflusst. Deren Wechselwirkung mit organischen Molekülen steht im Mittelpunkt unserer Untersuchungen. Das frühe Hydratationsverhalten mit in-situ-XRD-Analyse untersucht. Die Entwicklung des Phasengehalts der nano-skaligen Hydratationsprodukte wird zeitabhängig aufgezeichnet und quantitativ ausgewertet. Die Verknüpfung dieser Ergebnisse mit Daten der Wärmeflusskalorimetrie und Porenlösungsgehalten bildet die Grundlage für die Entwicklung neuer Modelle zur Wechselwirkung der organischen Additive mit den Zementphasen.

Prof. Dr. F. Goetz-Neunhoeffer, Prof. Dr. J. Neubauer, Dr. rer. nat. D. Jansen