Computer-Tomographie-Labor

Das Mikro-Computer-Tomographie-Labor am Lehrstuhl für Paläoumwelt

Für geowissenschaftliche Fragestellungen ist oft ein Blick sowohl ins Innere von Gesteinen, als auch in die enthaltenen Fossilien notwendig. Mit den klassischen Präparationsmethoden war bisher überwiegend die Zerstörung (An-, Dünn- und Serienschliffe) des Probenmaterials verbunden.

Die in den Siebzigerjahren aufkommende Technik der Computer-Tomographie hat in der Medizin eine Revolution ausgelöst. Durch die intensive Forschung in diesem Bereich entwickelte sich seit den Achtzigerjahren auch die industrielle Computer-Tomographie. Seit den ersten Jahren des neuen Jahrtausends ist diese Technik, sowohl hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit, als auch der Leistungsfähigkeit für die sedimentologische und paläontologische/biologische Forschung besonders interessant geworden. Nun ist es möglich, Gesteine zerstörungsfrei mit ihren inneren Strukturen zu analysieren und zu dokumentieren.

Sie benötigen für Ihre Untersuchungen Scans Ihrer Proben? Kontaktieren Sie uns per Email: christian.schulbert@ fau.de oder telefonisch +49 9131 8524851.

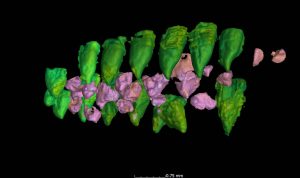

Hier einige Beispiele aus unserem Labor, welche Möglichkeiten die Technik der zerstörungsfreien Materialprüfung bietet:

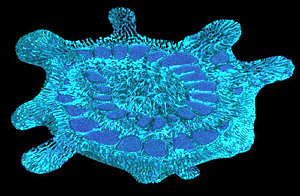

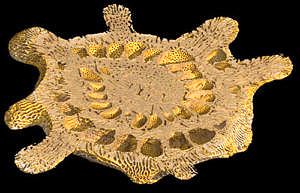

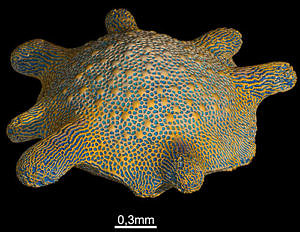

Morphologische Analysen an den Gehäusen von marinen Einzellern im submillimeter Bereich. Die rohen 3D-Volumen werden prinzipbedingt in Graustufen je nach Materialdichte dargestellt. Per Software können diese Graustufendaten farbig segmentiert werden, womit z. B. Strukturen von Oberflächen besser dargestellt werden können. Im Falle der rezenten Foraminifere Calcarina wurde hier das kalkige Gehäuse, sowie der vom Gehäuse (gelb) eingeschlossene Hohlraum (blau) dargestellt.

Segmentierte Volumen können darüber hinaus ein- und ausgeblendet, sowie virtuell geschnitten werden, um Einblicke in die inneren Strukturen zu liefern.

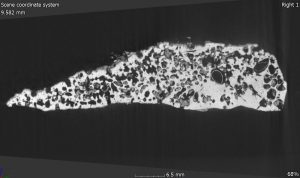

Bioerosion von Organismen an anderen Organismen oder an unbelebten Substraten ist im Rezenten, wie im Fossilen, weit verbreitet. Mithilfe von 3D-Volumendaten aus dem CT können Bioerosionsspuren zerstörungsfrei dargestellt und analysiert werden. An einem Kalkstein aus dem Mittelmeer konnten auf diese Weise die verschiedenen Gruppen nachgewiesen werden, die den Stein ausgehöhlt hatten. Im 2D Schnitt erkennt man z. B. in einigen Hohlräumen noch die Schalen einer Bohrmuschel, die neben vielen Exemplaren eines Bohrschwamms, für die zerlöcherte Struktur des einst kompakten Kalksteins gesorgt haben.

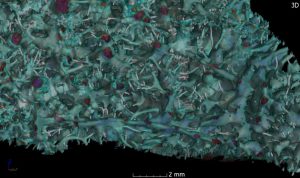

Liefert ein zweidimensionaler Schnitt durch ein Objekt schon viele Informationen, kann dies durch die 3D-Darstellung von Strukturen noch stark erweitert werden. Hier wurden die Hohlräume im Kalkstein plastisch dargestellt und der Kalkstein selbst wurde entfernt bzw. ausgeblendet. Diese Struktur entstand durch das Werk des marinen Bohrschwamms Cliona, welcher seine vielen Kammern durch feine Kanäle miteinander verbindet.

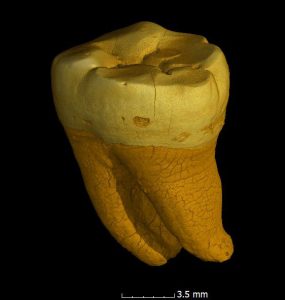

In unserer Sammlung befindet sich der Weisheitszahn des ältesten menschlichen Fossils, welches in Bayern gefunden wurde. Untersuchungen an umliegenden Tropfsteinen ergaben ein Alter von mehr als 250.000 Jahren. Zu dieser Zeit lebten wohl schon Vertreter unserer Art in der Region, aber der Neanderthaler war ebenfalls weit verbreitet. Um festzustellen, welche Menschenart sich hinter diesem Zahn verbirgt, sind mophologische Vermessungen notwendig (die Untersuchungen laufen noch).

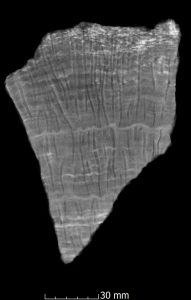

Korallenskelette stellen für die Klimaforschung ein hervorragendes Archiv für die Temperaturentwicklung im Pleistozän dar. Anhand von Wachtumslinien am Korallenskelett lassen sich z. B. Wachstumsgeschwindigkeiten berechnen. Im jahreszeitlichen Rhythmus bauen Korallen abwechselnd dichte und weniger dichte Streifen in ihr Skelett ein. Diese Dichteunterschiede lassen sich mit computertomographischen Methoden sehr leicht detektieren und vermessen.

Für Vertebratenpaläontologen sind die inneren Strukturen ihrer Untersuchungsobjekte oftmals nicht zugänglich. Die Anfertigung von Schliffen und Schnitten durch Vertebratenfossilien verbietet sich aber in den meisten Fällen. Im Falle des Fischfossils Piranhamesodon aus den Plattenkalken von Ettling im Altmühltal konnte nur mit computertomographischen Methoden festgestellt werden, dass in seinem Maul am Gaumen weitere Zahnreihen existierten. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.09.013

Sedimentologen können mit CT-Daten den Porenraum von Gesteinen sichtbar machen und vermessen. Über Poren und Porenverbindungen lassen sich Erkenntnisse zum Transport von Flüssigkeiten (oder Gasen), wie Grundwasser oder Erdöl gewinnen.

Computer-Tomograph

- Paläontologie

- Geologie

- Biologie

- Archäologie

- Medizin

- Mineralogie

- Materialwissenschaften

- Metallurgie

- Ingenieurswissenschaften

Probengröße bis maximal 25 x 35 cm bei bis zu 10 kg Masse. Die erreichbare Auflösung hängt u.a. von der Probengröße ab und geht bis etwa 0,8 µm.

Modell: Phoenix v|tome|x s 240

Baujahr: 2016

Standort: Erlangen

URL: https://www.gzn.nat.fau.de/palaeontologie/ausstattung/computer-tomographie-labor/

Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Einsatz in Forschungsprojekten:

- Das Potenzial von corallinen Algen als Indikator des Klimas in der Südlichen Hemisphäre und für die Evaluierung von globalen Klimamodellen: eine Fallstudie zu Neuseeland

- Größenreduktion während hyperthermaler Ereignisse: frühe Warnsignale von Umweltbelastungen oder Anzeichen von Aussterben? (EarlyWarn)

- FOR 2332: Temperature-related stresses as a unifying principle in ancient extinctions (TERSANE)

Zugehörige Publikationen:

- , , , :

The oldest deep-boring bivalves? Evidence from the Silurian of Gotland (Sweden)

In: Facies 65 (2019), Art.Nr.: 26

ISSN: 0172-9179

DOI: 10.1007/s10347-019-0570-7 - , , , :

Microfacies analysis and 3D reconstruction of bioturbated sediments in the calcarenite di Gravina formation (southern Italy)

In: Marine and Petroleum Geology 125 (2021), Art.Nr.: 104870

ISSN: 0264-8172

DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104870 - , :

Die moderne Computer-Tomographie (Modell v|tome|x s 240 von GE/Phoenix) am Lehrstuhl für Paläoumwelt (GZN, Erlangen) – Methodik und Anwendungsbeispiele

In: Geologische Blätter für Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete 67 (2017), S. 249-258

ISSN: 0016-7797 - , , :

A new Pycnodontid (Actinopterygii) in the late Jurassic of the Solnhofen Archipelago

In: Research & Knowledge 3 (2017), S. 39-42

ISSN: 2408-204X - , , , , , , , , :

Instantiations of Multiscale Kinship in Pressing‐Defect Distributions in Yttria‐Stabilized Zirconias by Powder Partitioning

In: Advanced Engineering Materials (2024)

ISSN: 1438-1656

DOI: 10.1002/adem.202400139 - , , , , :

Coring tools have an effect on lithification and physical properties of marine carbonate sediments

In: Scientific Drilling 32 (2023), S. 43-54

ISSN: 1816-8957

DOI: 10.5194/sd-32-43-2023 - , , , , , , , , , :

Structural and geochemical assessment of the coralline alga Tethysphytum antarcticum from Terra Nova Bay, Ross Sea, Antarctica

In: Minerals 13 (2023)

ISSN: 2075-163X

DOI: 10.3390/min13020215 - , , , , , , , :

Evolution of the particle size distribution of tricalcium silicate during hydration by synchrotron X-ray nano-tomography

In: Cement and Concrete Research 156 (2022), Art.Nr.: 106769

ISSN: 0008-8846

DOI: 10.1016/j.cemconres.2022.106769 - , , , :

Modern brackish bryostromatolites (“bryoliths”) from Zeeland (Netherlands)

In: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments (2021)

ISSN: 1867-1594

DOI: 10.1007/s12549-021-00490-3 - , , , , :

Morphological response accompanying size reduction of belemnites during an Early Jurassic hyperthermal event modulated by life history

In: Scientific Reports 11 (2021), Art.Nr.: 14480

ISSN: 2045-2322

DOI: 10.1038/s41598-021-93850-0 - , , , , , , , , , , , :

Decoding sea surface and paleoclimate conditions in the eastern Mediterranean over the Tortonian-Messinian Transition

In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 534 (2019), Art.Nr.: 109312

ISSN: 0031-0182

DOI: 10.1016/j.palaeo.2019.109312 - , , , , :

Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Toarcian Ludwigskanal section (Franconian Alb, Southern Germany)

In: Zitteliana 95 (2021), S. 57-94

ISSN: 0373-9627

DOI: 10.3897/zitteliana.95.56222 - , , , , :

A new subdisarticulated machaeridian from the Middle Devonian of China: Insights into taphonomy and taxonomy using X-ray microtomography and 3D-analysis

In: Acta Palaeontologica Polonica 62 (2017), S. 237-247

ISSN: 0567-7920

DOI: 10.4202/app.00346.2017 - , , , , , :

The reefs of the Arctic - photoautotrophic ecosystem engineers endangered by microplastic and climate change?

The Arctic Biodiversity Congress (Rovaniemi, 9. Oktober 2018 - 12. Oktober 2018) - , , :

3D-Analysis of a non-planispiral ammonoid from the Hunsruck Slate: natural or pathological variation?

In: PeerJ 5 (2017)

ISSN: 2167-8359

DOI: 10.7717/peerj.3526 - , , , , :

Growth interruptions in Arctic rhodoliths correspond to water depth and rhodolith morphology

In: Minerals 11 (2021), S. 1-13

ISSN: 2075-163X

DOI: 10.3390/min11050538 - , , :

Rostrum size differences between Toarcian belemnite battlefields

In: FOSSIL RECORD 21 (2018), S. 171-182

ISSN: 2193-0066

DOI: 10.5194/fr-21-171-2018 - , , , , , :

Ultrastructure of the epidermal gland system of Tetranchyroderma suecicum Boaden, 1960 (Gastrotricha: Macrodasyida) indicates a defensive function of its exudate

In: Zoomorphology 138 (2019), S. 443-462

ISSN: 0720-213X

DOI: 10.1007/s00435-019-00462-4 - , , , :

Influence of different CA2/CA-ratios on hydration degree, AH3 content and flexural strength investigated for a binder formulation of calcium aluminate cement with calcite

In: Cement and Concrete Research 165 (2023), Art.Nr.: 107090

ISSN: 0008-8846

DOI: 10.1016/j.cemconres.2023.107090 - , , , :

A Piranha-like pycnodontiform fish from the Late Jurassic

In: Current Biology 28 (2018), S. 1-6

ISSN: 0960-9822

DOI: 10.1016/j.cub.2018.09.013 - , , , , , , :

Microplastic pollution as a possible threat for an arctic reef system and its association of ecosystem engineers

54th European Marine Biology Symposium (Dublin, 25. August 2019 - 29. August 2019) - , , , , , , :

3D morphological analysis of cement over the first 24 hours of hydration by holographic and near-field ptychographic-tomography

ESRF Coherence Workshop (Grenoble, 9. September 2019 - 13. September 2019) - , , , :

Reef Fish Beware! Aggressive Mimicry in a Pycnodontid?

Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft (München, 15. September 2019 - 18. Oktober 2019)

In: Paläontologische Gesellschaft (Hrsg.): Abstracts of the 90th Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, München: 2019 - , , , , :

What is boring? - Arctic reef structures as a habitat for boring organisms

The Arctic Biodiversity Congress (Rovaniemi, 9. Oktober 2018 - 12. Oktober 2018) - , , , :

Extreme reefs: Analyses of modern bryostromatolite ("bryolith") reefs from marginal environments in the Netherlands with comparisons to ancient analogues

EGU General Assembly Conference 2020 (Wien)

In: EGU General Assembly Conference Abstracts 2020

DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-22617 - , , , , , :

Deeper insights: The potential of X-ray micro-computed tomography (μCT) in microplastic studies

MICRO 2020 - Fate and Impacts of Microplastics: Knowledge and Responsibilities (Lanzarote, 23. November 2020 - 27. Dezember 2020) - , , , :

A rare find: protoconch in Cretaceous nerineid “gastropod dinosaurs”

90th Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft (München, 15. September 2019 - 18. September 2019)

In: Paläontologische Gesellschaft (Hrsg.): Abstracts of the 90th Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft 2019 - , , :

Morphological characters and ontogenetic development of deep-sea species of the genus Caryophyllia

13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera 2019 (Modena, 3. September 2019 - 6. September 2019)

In: Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (Hrsg.): 13th International Symposium onFossil Cnidaria and PoriferaModena, ABSTRACT BOOK 2019

URL: http://www.13thfossilcnidaria.unimore.it/wp-content/uploads/2019/09/Abstract-book-ISFCP-2019.pdf - :

Spurenlesen in der Vergangenheit - die Burghöhle Wolfsegg als Treffpunkt für Mensch, Höhlenlöwe und Co.

In: Mitteilungen - Verbandes der Deutschen Hohlen- und Karstforscher 69 (2023), S. 9-23

ISSN: 0505-2211